In Situ Nano-Energy Processing Lab

광주과학기술원 신소재공학부

김봉중 교수

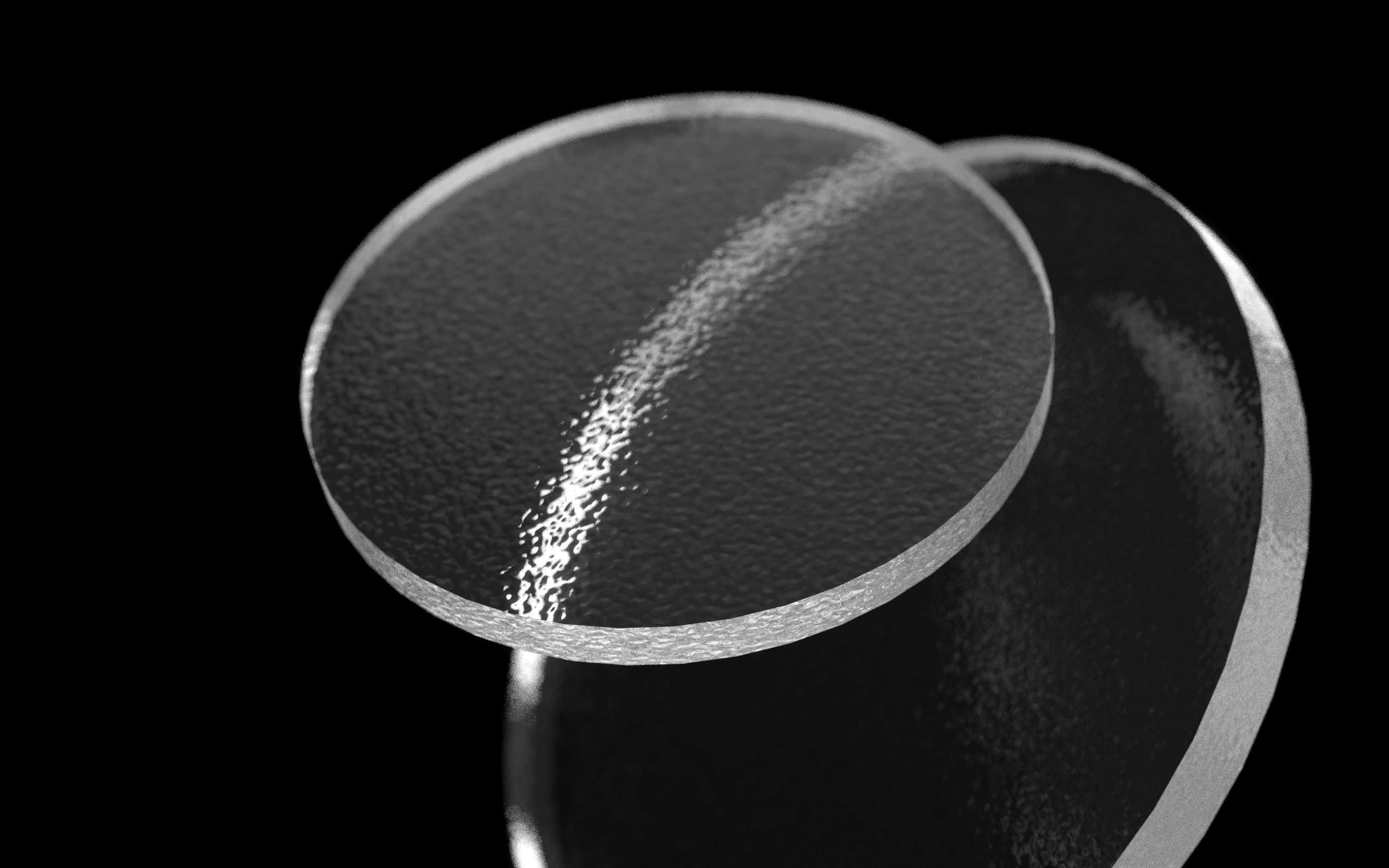

Electro-mechanics of Meta-materials

Phase Transition in Metal Oxides

Nanostructure Growth Kinetics

In Situ Nano-Energy Processing Lab

신소재공학부 김봉중

In Situ Nano-Energy Processing Lab(실시간 나노에너지 프로세싱 연구실)은 첨단 전자현미경 및 실시간 분석기법을 기반으로, 나노구조 소재의 성장, 상전이, 촉매 활성, 전기적·광학적 특성 등 다양한 신소재 현상을 심층적으로 연구합니다. 본 연구실은 페로브스카이트, 금속 산화물, 나노격자, 나노와이어, 나노입자 등 다양한 저차원 나노소재의 합성과 구조 제어, 그리고 이들의 에너지 및 전자소자 응용에 중점을 두고 있습니다. 특히, 엑솔루션(ex-solution) 기반 나노촉매의 실시간 성장 및 표면 비정질화 현상, 다성분 금속 나노입자의 자발적 형성, 저온 촉매화 등 혁신적 촉매 설계 전략을 제시하고 있습니다. 이러한 연구는 연료전지, 수소 생산, CO 산화, 환경 가스 센서 등 신재생 에너지 및 환경 분야에 직접적으로 기여하며, Advanced Materials, Energy & Environmental Science 등 세계적 학술지에 다수의 연구 성과를 발표하였습니다. 또한, 차세대 전자기기 및 무선통신을 위한 초저유전율(low-k) 나노격자 소재 개발에도 앞장서고 있습니다. 3D 나노격자 구조의 설계 및 제작, 실시간 전기·기계적 특성 평가를 통해, 기존 소재의 한계를 극복한 고신뢰성 절연체를 구현하였으며, 관련 특허와 국가연구개발 우수성과로도 인정받고 있습니다. 광전기화학 물분해, 태양전지, 이산화탄소 전환 등 에너지 변환 분야에서도 BiVO4, SrTiO3, ZnO/Ta3N5 등 다양한 나노구조 광전극을 개발하고, 나노입자 도핑, 이종접합, 표면 패시베이션 등 구조적·화학적 제어를 통해 고효율·고내구성 광전기화학 시스템을 구현하고 있습니다. 실시간 TEM, X선 회절, 광전자분광 등 첨단 분석기법을 활용해 나노구조의 성장 및 분해 메커니즘을 규명하고, 실제 셀 성능을 정량적으로 평가합니다. 이외에도, AI 기반 소재 설계, 대면적 코팅, 장기 내구성 평가 등 산업적 확장성을 고려한 융합 연구를 지속적으로 추진하고 있습니다. 본 연구실은 신소재공학, 에너지공학, 전자공학, 화학공학 등 다양한 학문 분야와의 협력을 통해, 미래 에너지·전자소자 기술의 혁신을 선도하고 있습니다.