Semiconductor Research Laboratory

연세대학교 신소재공학과

고대홍 교수

Dry Etching

Semiconductor Devices

Atomic Layer Deposition

Semiconductor Research Laboratory

신소재공학과 고대홍

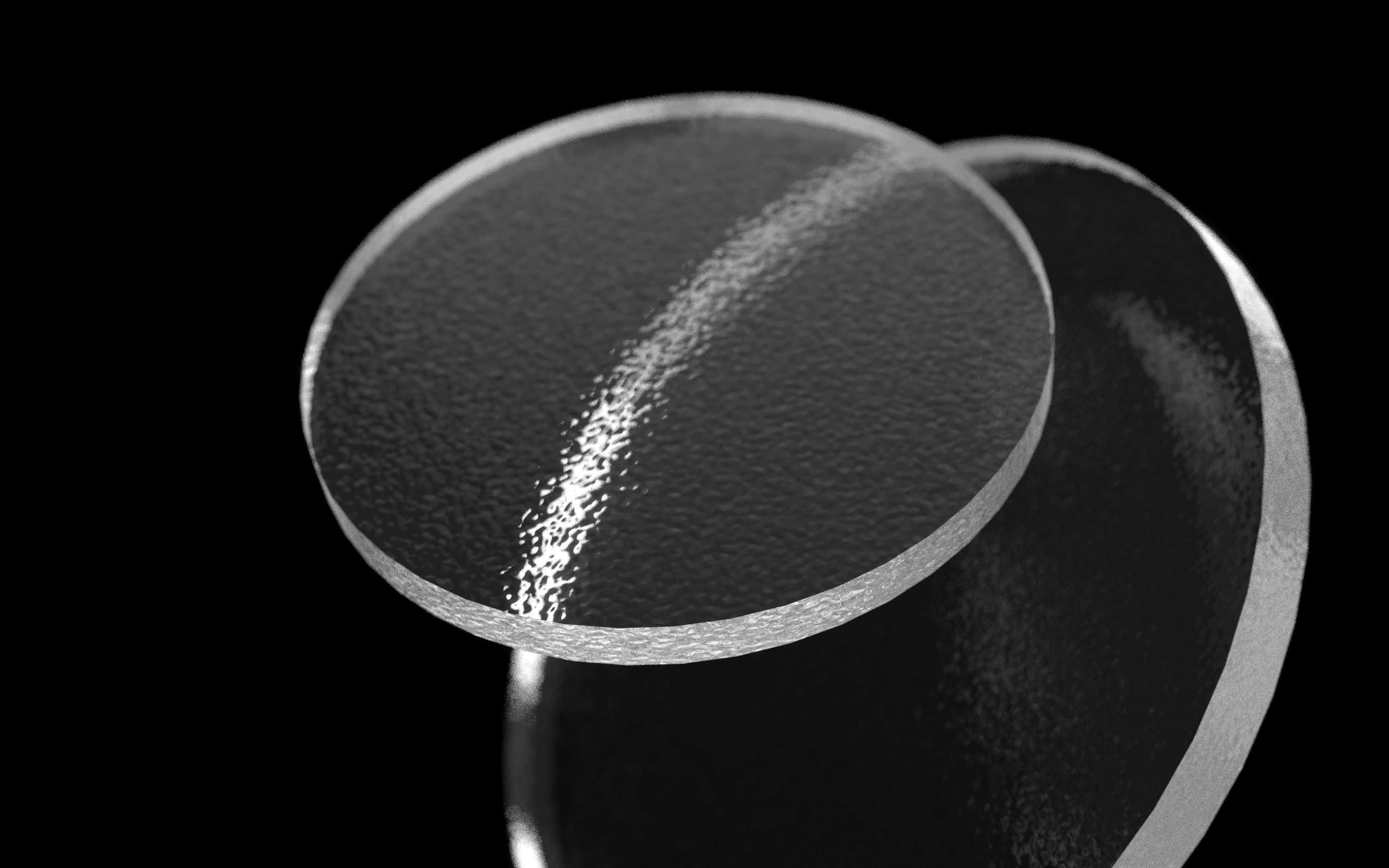

Semiconductor Research Laboratory(반도체 연구실)은 신소재공학과를 기반으로 차세대 반도체 소자 및 신소재 개발을 선도하는 연구실입니다. 본 연구실은 실리콘(Si), 실리콘-게르마늄(SiGe), III-V족 화합물 반도체 등 다양한 소재를 활용한 에피택셜 성장, 스트레인 엔지니어링, 박막공학, 원자층 증착(ALD) 등 첨단 공정 기술을 집중적으로 연구하고 있습니다. 이를 통해 초미세 트랜지스터, 3D DRAM, NAND, 차세대 메모리 소자 등 미래 반도체 산업의 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 특히, 스트레인 엔지니어링 및 나노구조 소자 기술 분야에서는 Si, SiGe, SiC, SiGe:C 등 다양한 조성의 박막을 성장시키고, 나노초 레이저 어닐링(NLA), 고차 실란 전구체를 이용한 저온 에피택시, 초고농도 도핑 및 산화 공정 등 다양한 혁신적 방법을 결합하여 소자의 성능을 극대화하고 있습니다. 또한, TEM, XRD, SIMS, XPS 등 첨단 분석기술을 활용하여 결정 결함, 계면 특성, 도펀트 활성화 및 재분포 현상 등을 정밀하게 규명하고 있습니다. 박막공학 및 ALD 기반 신소재 개발 분야에서는 TiN, Mo, GeOx, Ti-Six-N, HfO2, Al2O3 등 다양한 금속 및 산화물 박막을 ALD 및 PE-ALD 방식으로 성장시키고, 고유전율, 저저항, 고내열성, 우수한 계면 특성 등 반도체 소자에 최적화된 특성을 구현하고 있습니다. 또한, 억제제 및 첨가제를 활용한 고적합성 박막 증착, 저온 공정, 이종 원소 도핑, 다층 구조 설계 등 혁신적인 공정 개발을 통해 기존 한계를 극복하는 신소재 박막을 구현하고 있습니다. 이외에도, 실리사이드, 나노와이어, 나노시트, 핀 구조 등 3차원 나노구조의 성장 및 특성 평가, PRAM, ReRAM 등 차세대 메모리 소자용 신소재 개발, 선택적 식각 및 표면 개질, 계면 반응 제어 등 다양한 연구를 수행하고 있습니다. 이러한 연구는 국내외 반도체 산업의 경쟁력 강화와 미래 기술 선도에 크게 기여하고 있습니다. 본 연구실은 산학협력, 국가 연구과제, 특허 및 논문 발표 등 활발한 대외 활동을 통해 실용화와 상용화에 이르는 전주기적 연구를 선도하고 있습니다. 앞으로도 반도체 소재 및 소자 분야에서 세계적인 연구 역량을 바탕으로 혁신적인 기술 개발과 인재 양성에 최선을 다할 것입니다.